現場では基本的にUSBしか利用することがほぼないのだが、自宅のCDJ-1000はUSBに対応しておらず、今の時代にCD-Rを焼くのもめちゃめちゃ面倒で使うのが億劫になってしまっていた。 そんな中、10年以上前に買ったTraktor Audio 6が眠っていることを思い出してセットアップしてみた。

当時はTraktor Scratch Pro 2 のソフトウェアとセットでTraktor Proとは別ラインナップで販売されていたものだが、Traktor Pro 4でも使えるという情報をフォーラムで見かけたので設定してみたところうまくいった。 当時とはDVSやメーカーの情勢も変わったことで、設定方法などもほとんど失われているようだったのでメモしておく。

10年前と比較したデバイス環境の変化

DVSやPCDJ自体、現場での交代が大変ということもあってどうしてもマイナスのイメージをずっと持っていて、あまり環境を追ってこなかった。 それもあって浦島太郎状態だったので、最近のデバイス状況を追ってみた。

Traktorユーザーの減少

以前は、TechnoやHouseならTraktor、HipHopやR&BならSeratoのような棲み分けはされつつもかなりユーザーがいたが、今は一部のコアなファン以外にユーザーが全然いないように思う。その理由としては、現場のCDJやミキサーで覇権を握っているAlphaTheta(旧Pioneer)が提供するrecordboxを皆が使うようになったことが大きいだろう。 自分ももし今から始めるなら、XDJシリーズを買うだろうし、そうなるとできることも多くセットアップもシンプルなのでPCの必要性を感じないとも思う。仮にPCをやるにしてもrecordboxを利用する方がハードウェアとの親和性が高く、そんな状況でTraktorを選ぶ新規ユーザーは少ないのだろうなとは思った。

Native Instrumentsといえば個人的にはMassiveをはじめとしたソフトシンセの会社というイメージが強くその分オーディオソフトウェア開発に対する信頼もあったのだが、Traktor Kontrolなどのデバイスに関しても当時からあまり進化していないようだしその辺は少し残念だった。

Traktorのバージョンアップ

2025年9月現在、Traktorの最新バージョンはTraktor Pro 4となっている。のでアップグレードライセンスを購入してアップグレードしてみた。

Traktor Pro 3 以降では、Traktor Pro 2 と Traktor Scratch Pro 2のようにソフトウェアが分かれることなく同一ソフトウェアでMIDIコントロールもDVSも操作できるようになった。Traktor Pro 4でもこの仕様は引き継がれており、当時のTraktor Audio 6を経由したコントロールバイナルの信号を受け取ってDVSすることができる。

また、Traktor Pro 3 以降では Scratch for Allという機能が導入され、オーディオインターフェースはTraktor A6やA10のような専用デバイスである必要は無くなっている。ただしこの場合でもタイムコード(コントロール用の音声信号)はTraktor用である必要があるため、コントロールバイナルはTraktor用のもの利用する必要はある。

TraktorのDVSの詳細ページに下記のTraktor Pro 3時代の記事がリンクされており、メンテされてない感はある。

記事内のScratch for Allのリンクが切れていたので、WaybackMachineでみてみたが、大したこと書いてなかった。

DVS環境の変化

そもそも今では、A6のようなオーディオインターフェース自体が発売されなくなっていた。

あれだけDVSで覇権をとっていたSeratoですらオーディオインターフェースは販売終了していた。 最近はミキサーがデジタル用のI/Oを搭載しているため、DVSをやりたい場合には直接USB接続で行うのが主流らしい。

未対応のミキサーしかない場合には、Reloop FLUXというサードパーティのインターフェースが発売されているので、その辺りが選択肢になる。

Traktor Pro 4 で Traktor Audio 6 をセットアップする

という背景情報を踏まえた上でセットアップしていく。 Traktor Pro 4はインストールされているものとする。

※ MacOSでのセットアップになるので、Windowsの人はドキュメントを見て置き換えていただければ。

接続

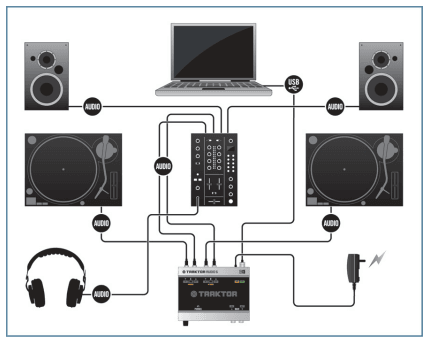

マニュアルに従って下記のように接続する。

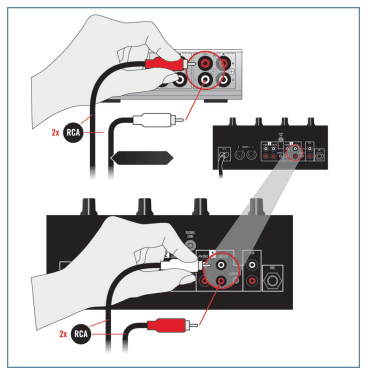

このとき、ターンテーブルであってもミキサーへの接続はLINE/CD(not PHONO)で接続する。ブログや動画でPHONOに接続と間違った情報を紹介しているケースがあったが、LINE/CDに繋ぐのが正しい。

Traktor Audio 6 Control Panel のインストール

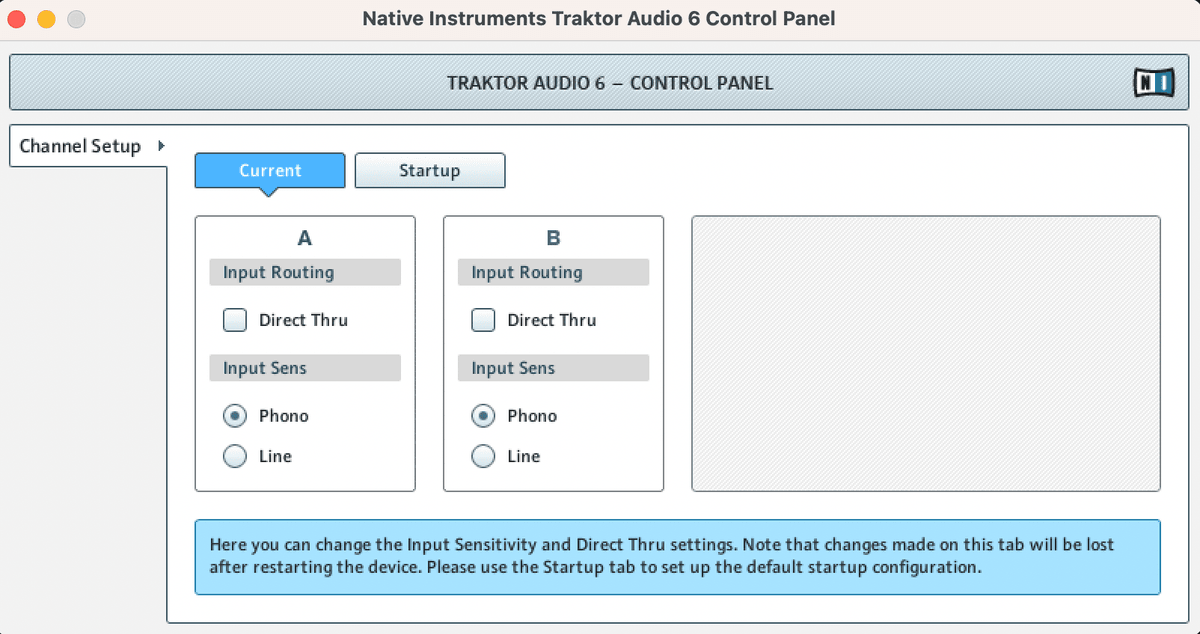

Traktor Audio 6では、PHONO/LINEのどちらのシグナルを利用するか(CD or レコードのどちらのコントロールバイナルか)や、Direct Thru(レコードの音を直接出力する) をソフトウェアで切り替える方式となっている。

正直これはハードウェアでできるようにして欲しいがしょうがない。(ソフトウェアはいつまで新しいOSに対応してくれるのだろうか…) 前述のReloop FLUXではこの辺りはハードウェアで切り替えられるようなのでサポートされなくなったら移行するのが良さそう。

ソフトはNative Accessからインストールできる。

Traktor Pro 4の設定

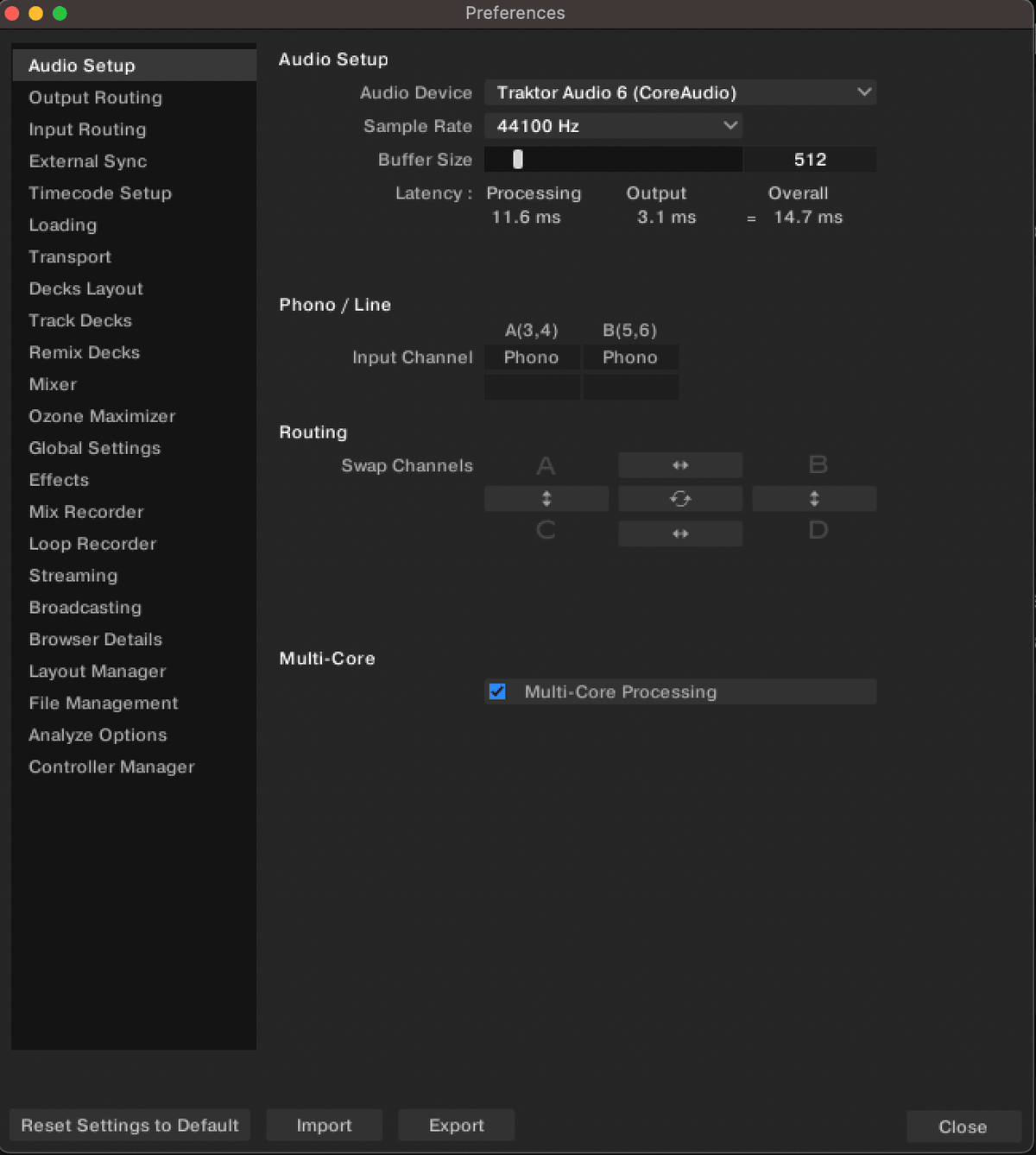

Audio Setup

Audio SetupでAudio Deviceに Traktor Audio 6が読み込まれていることを確認する。

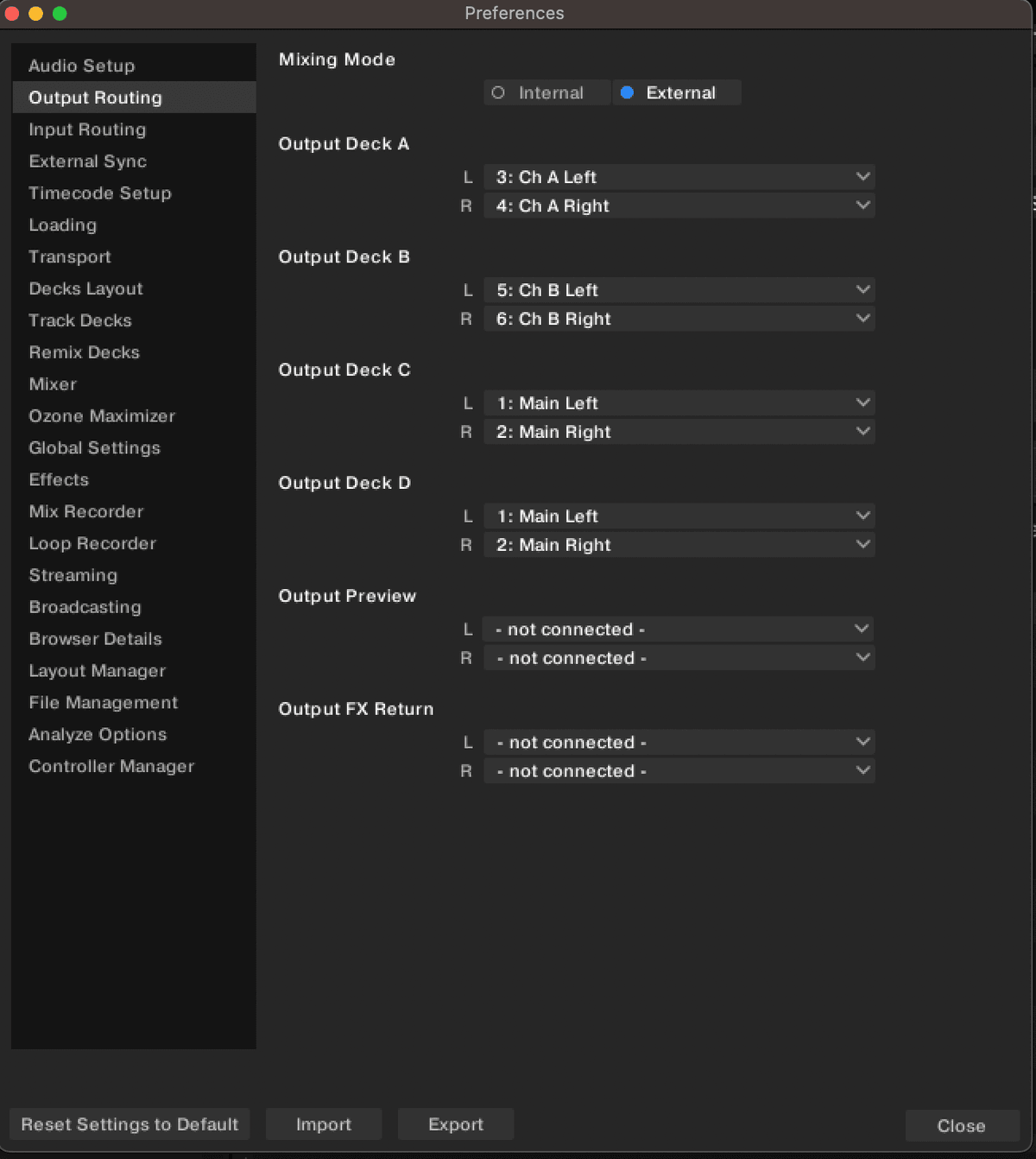

Output Routing

Traktorのミキサーは利用しないので、Mixing ModeはExternalへ。

Output Deck A/B に Traktor Audio 6のハードウェアの出力先 (3/4 Ch A、5/6 Ch B) が設定されていることを確認。

出力は、Traktor Audio 6のリアパネルのOUTに対応している。

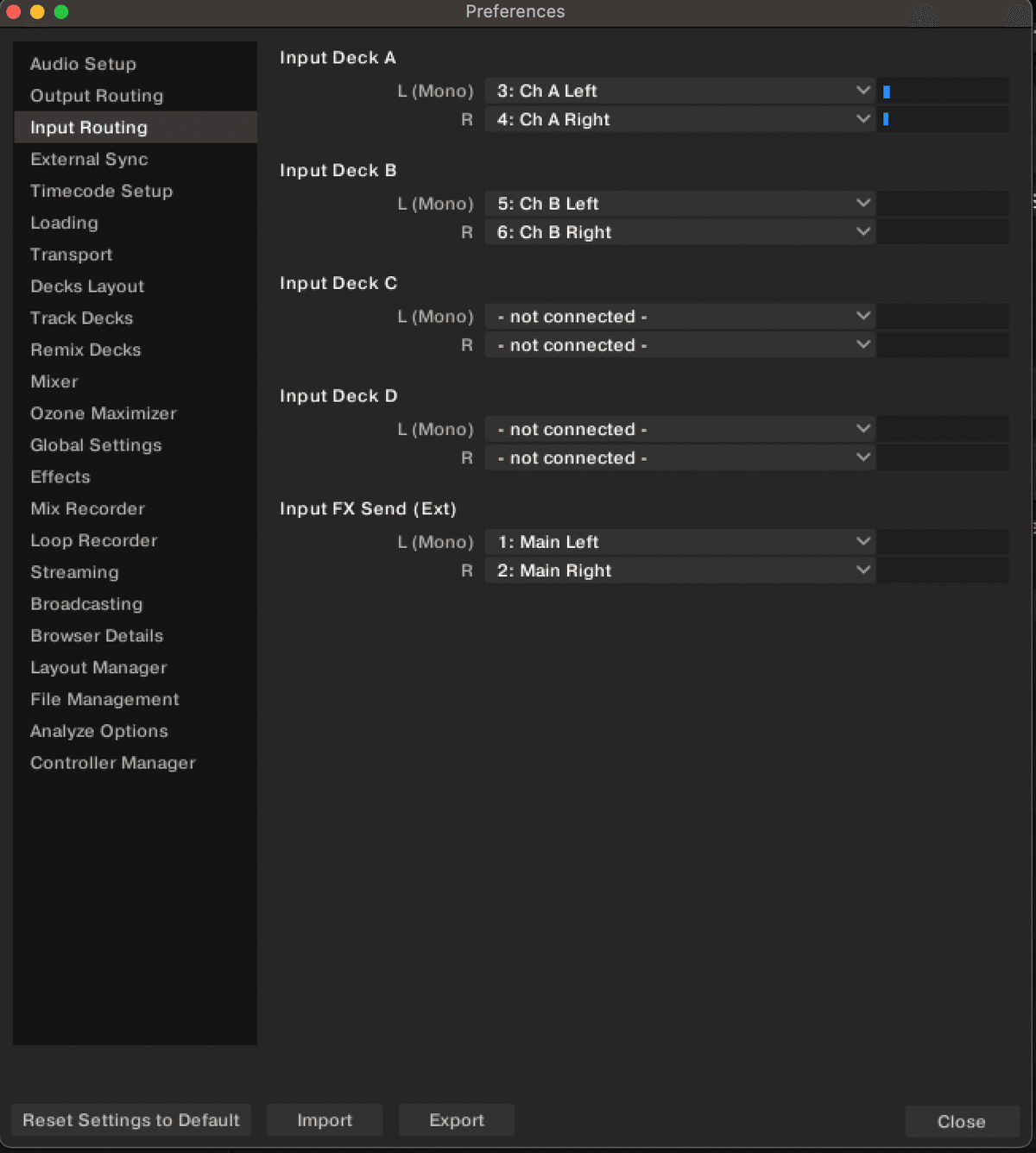

Input Routing

コントロールバイナルからの信号を受け取る設定。

Input Deck A/B のそれぞれに、Traktor Audio 6の入力元 (3/4 Ch A、5/6 Ch B) が設定されていることを確認。

入力は、Traktor Audio 6のリアパネルのINに対応している。

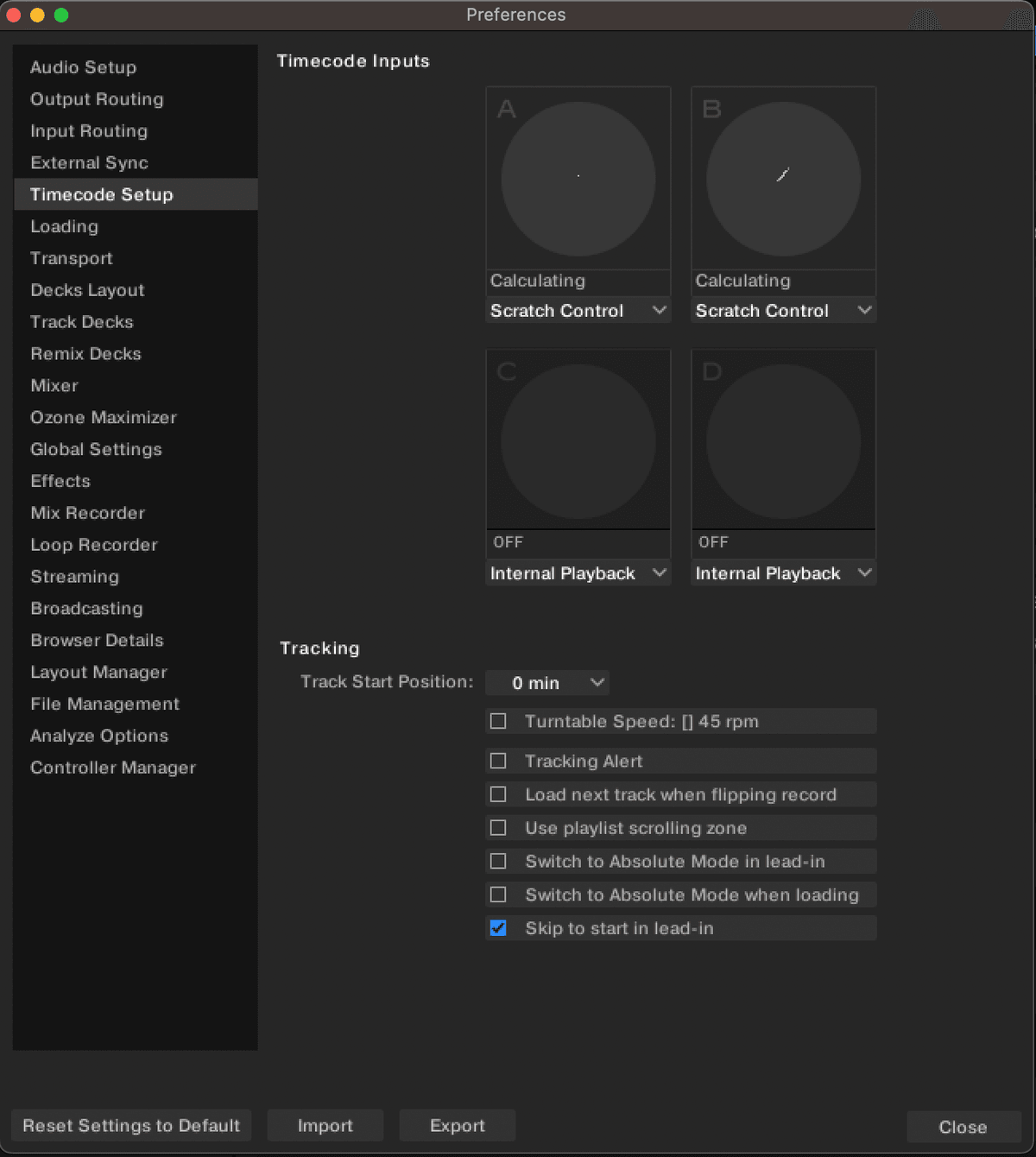

Timecode Setup

Timecode InputsではA/BのDeckでScratch Controlを選択する。

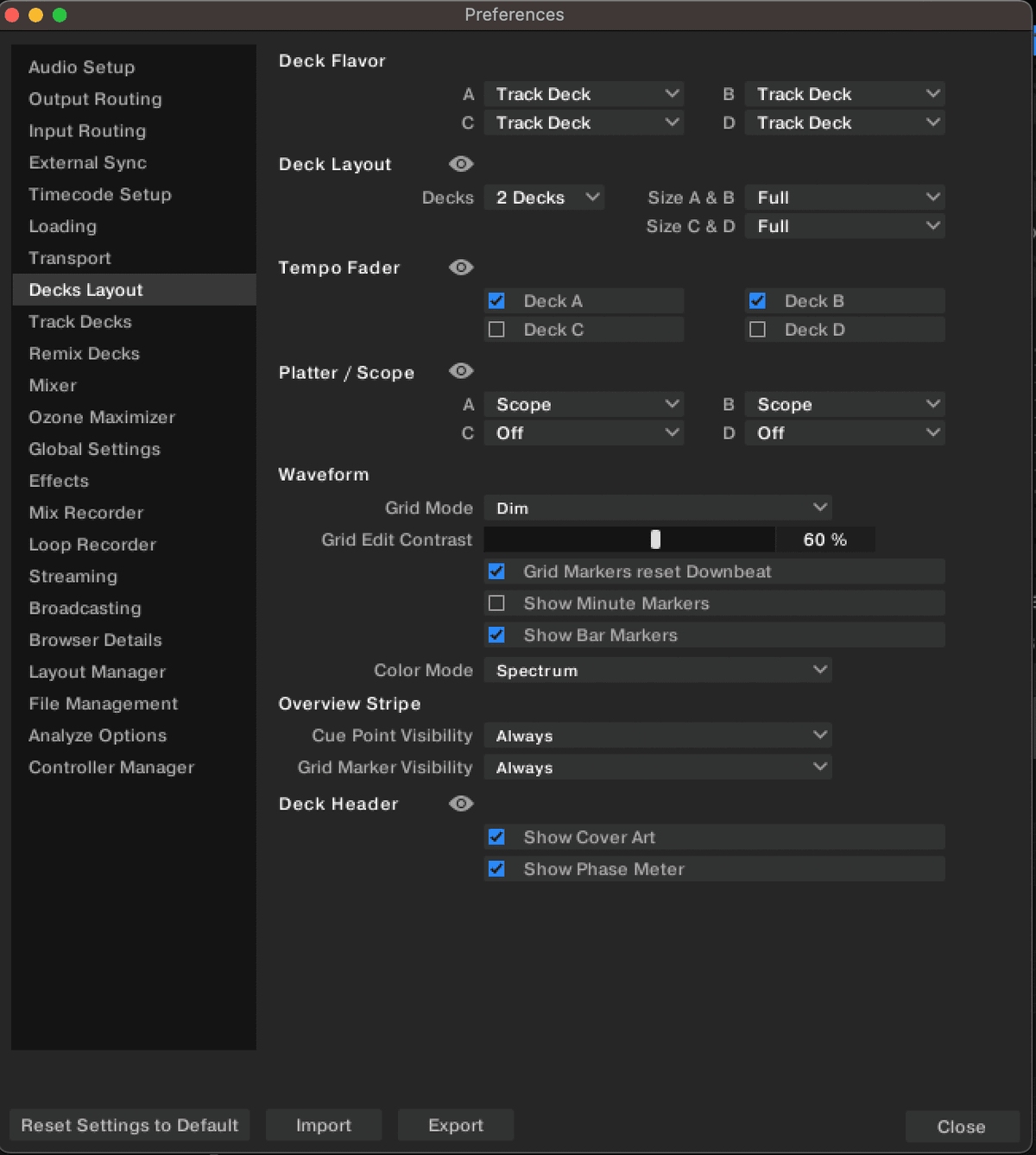

Decks Layout

Platter / Scope の項目を表示するように変更。

Platterは、コントロールバイナルの操作を可視化するもので、Scopeは、コントロールバイナルからの信号の状態を可視化できる。

Platter

Scope

キャリブレーション

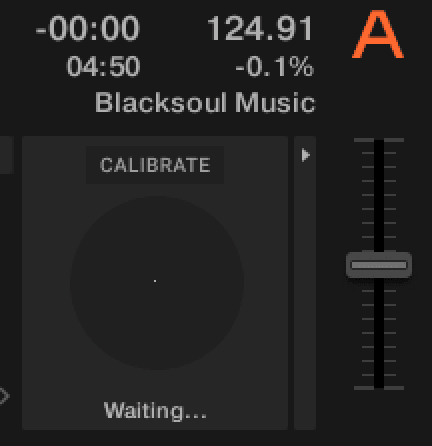

Decks LayoutがScopeの状態で確認すると、Waiting… と表示されるので、CALIBRATEをクリックする。

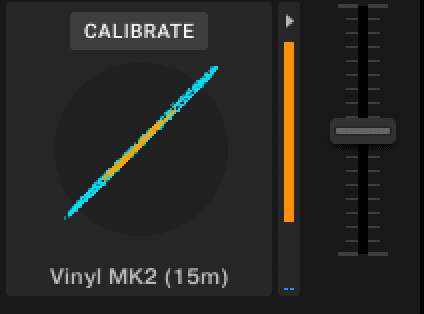

この状態で、針を落としてコントロールバイナルの再生を始めるとキャリブレーションが完了し、バイナルの操作と楽曲再生位置が同期される。 円形の波形が表示されていたら成功。

ホコリなどが針についていたりすると、波形が正しく読み込まれないので注意。

Mac OSの設定

ここまでの設定で正しく動かない場合、Mac OS側の音声やセキュリティ設定で弾かれているケースがある。

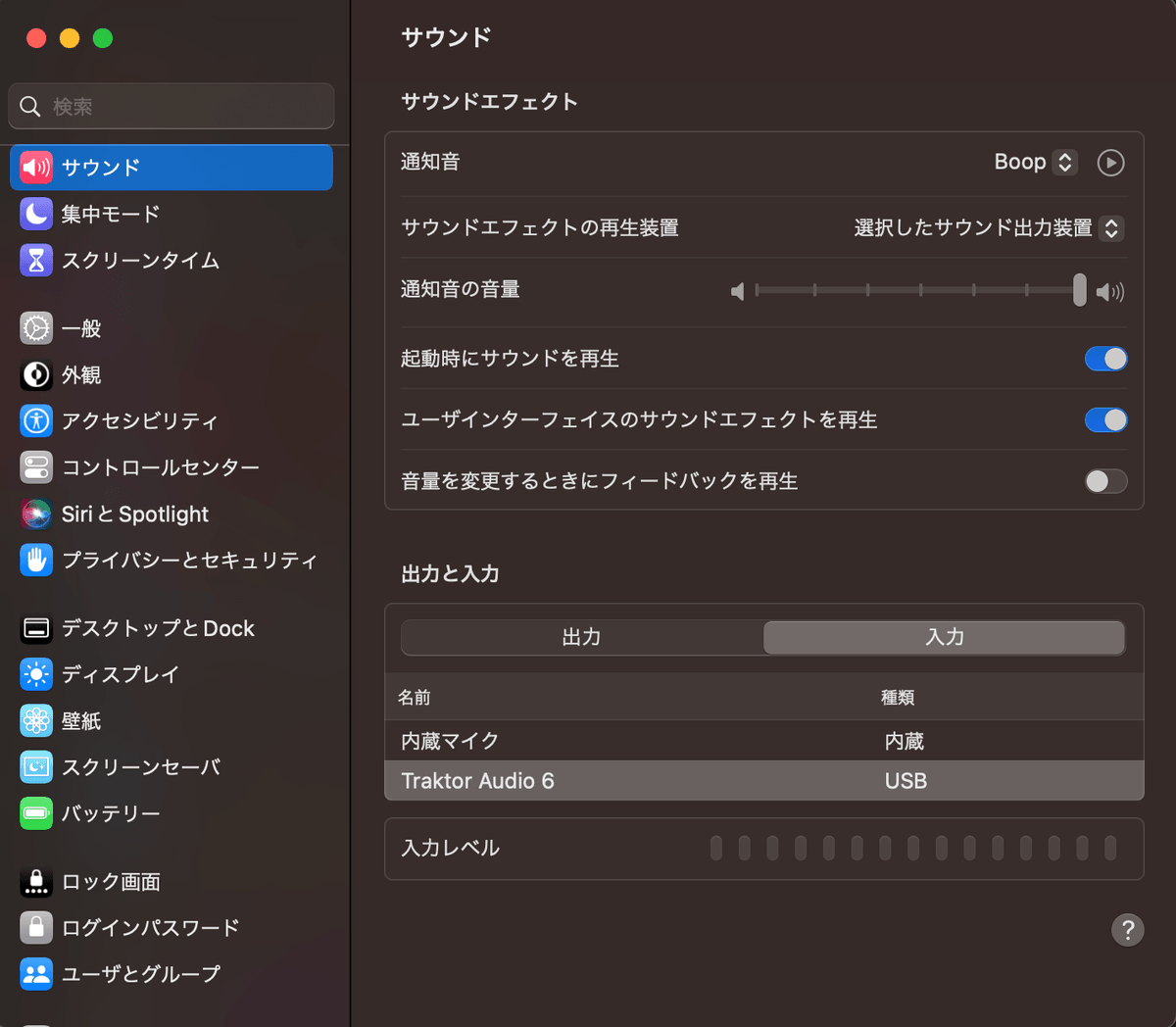

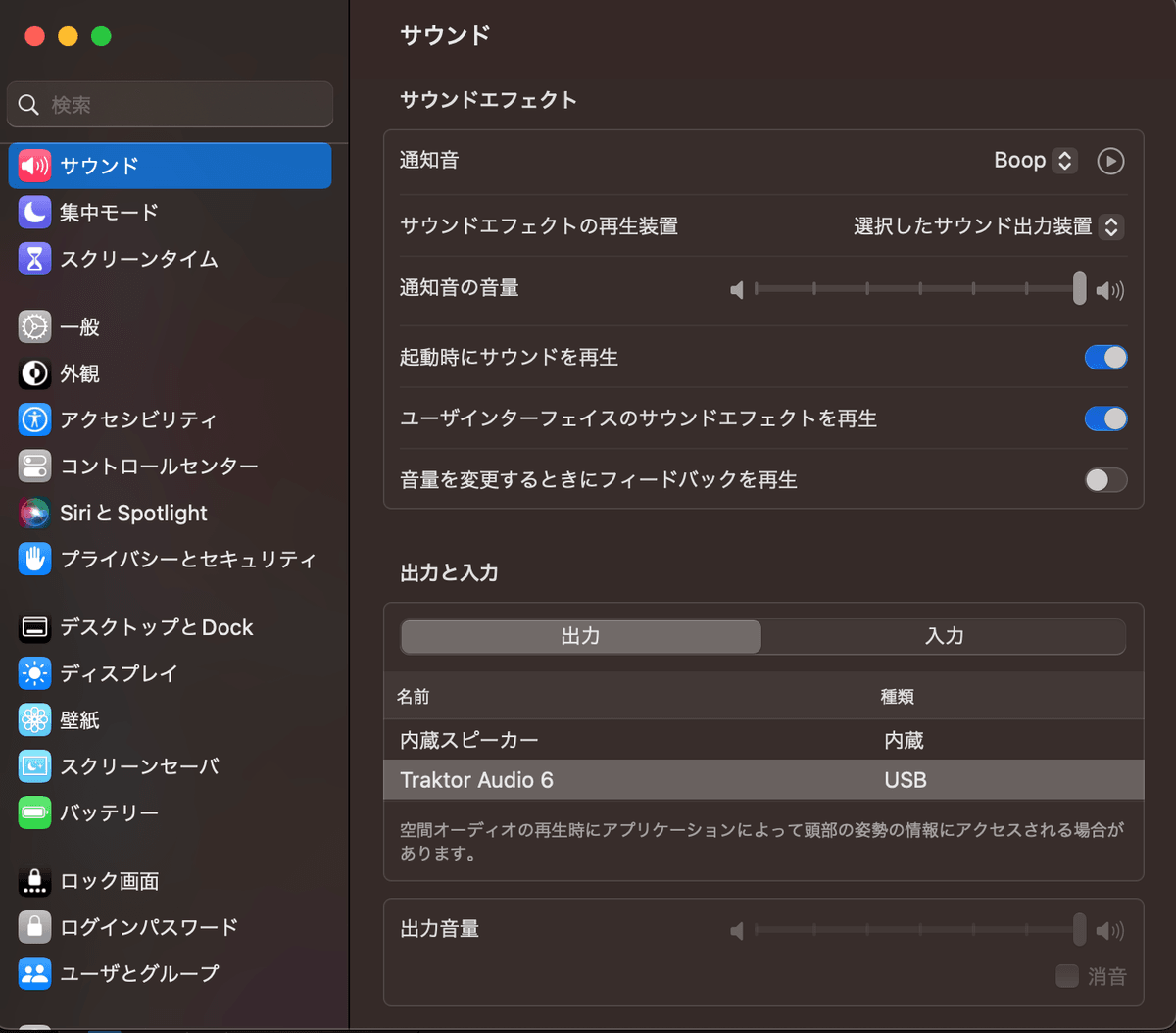

音声入出力

システム設定 > サウンド > 出力と入力 から、Traktor Audio 6が選択されていることを確認。

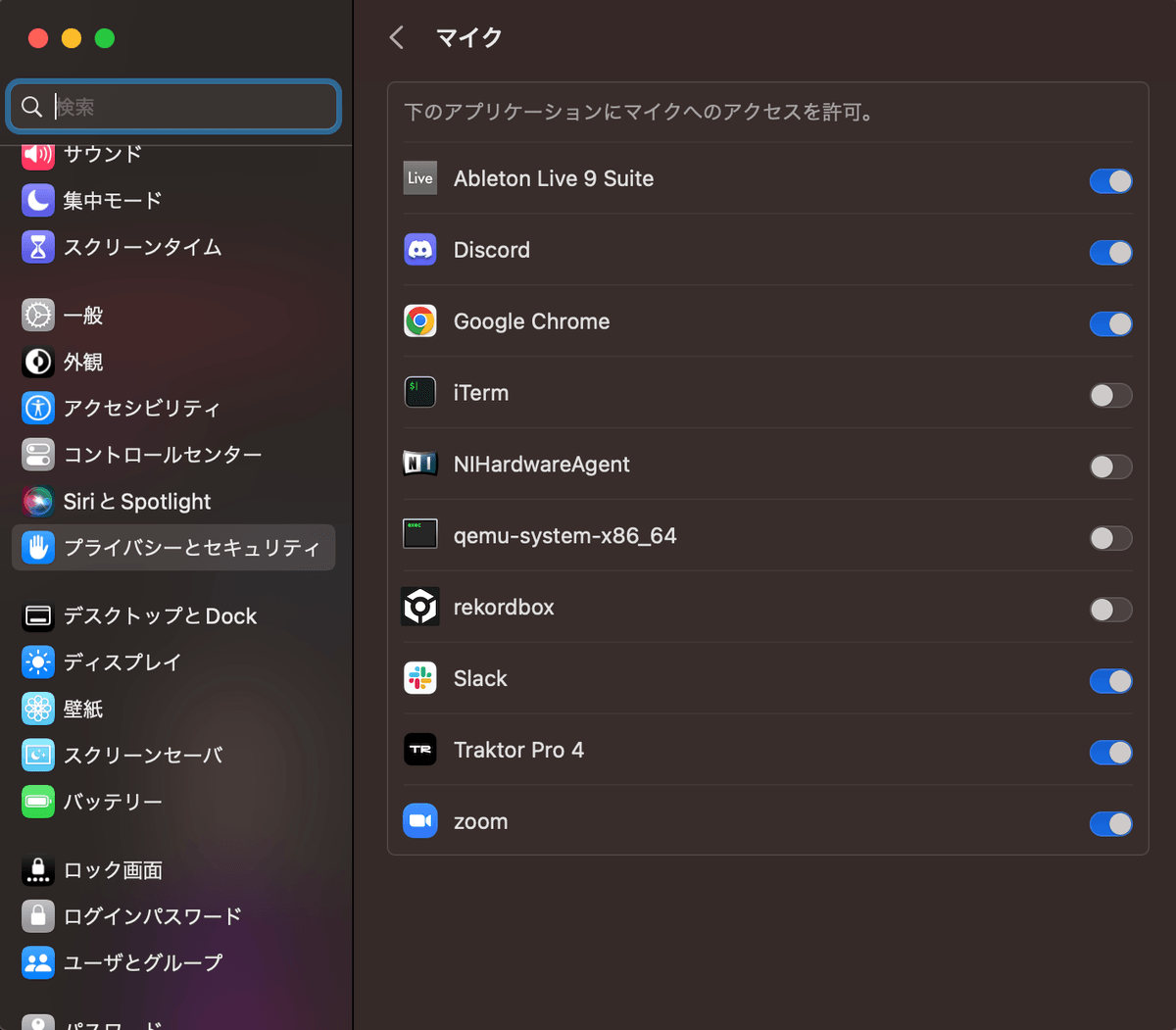

マイクのセキュリティ設定

Mac OS 10.14(Mojave) 以降のOSでは、プライバシーとセキュリティ > マイク > Traktor Pro 4 のトグルをONにする必要がある。

これをONにしないと、キャリブレーションが永遠にWaitingのままになってしまう。

トラブルシューティング

古い機器ということもあり、トラブルシューティングに関する情報が少ないが、当時の説明書に対応方法が載っている。

特にキャリブレーションのトラブルはDVSではつきものだが、上記の説明書の12.8章にキャリブレーション時の波形別のトラブルシューティングが記載されている。

前述した、波形が変なパターンやWaitingから信号を受け取れないようなパターンの他に、disableやmissingなどのエラーが表示された場合や、インプットの感度が低い場合などの解決策についても紹介されており、困った時には参照するのが良い。